Le sourire, plaisir universel ou façade sociale ?

À l’occasion de la journée mondiale du sourire, vendredi 3 octobre 2025

Qu’il éclaire un visage par spontanéité, qu’il serve d’outil de communication ou qu’il soit endossé comme un signe attendu, le sourire fait partie intégrante des gestes du quotidien. Symbole d’ouverture et de convivialité, il peut tour à tour exprimer la joie, apaiser une interaction ou dissimuler un ressenti. Présent dans la sphère intime comme dans les relations sociales ou professionnelles, il n’échappe pas aux contraintes, ni aux interprétations diverses qu’on lui associe.

L’enquête menée par l’institut Flashs pour Cheerz auprès de 2 006 Français et Françaises majeurs met en lumière la diversité des pratiques et des perceptions autour du sourire : réflexe spontané pour certains, obligation implicite pour d’autres, il révèle un équilibre subtil entre authenticité et façade sociale.

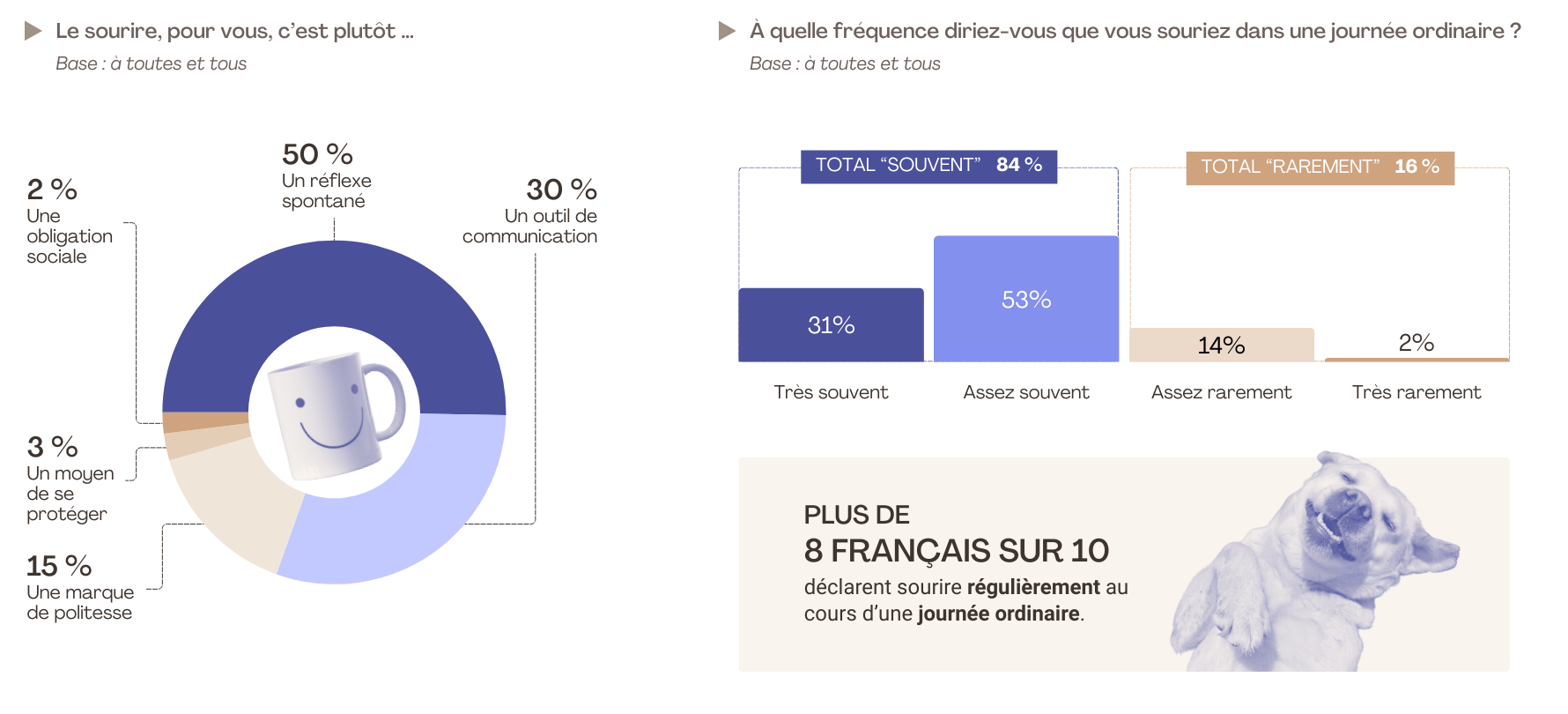

Un réflexe partagé par la majorité

Le sourire s’impose avant tout comme une attitude récurrente de la vie quotidienne, tantôt spontané, tantôt adressé aux autres.

- 8 Français sur 10 déclarent sourire régulièrement au cours d’une journée ordinaire, dont 31 % « très souvent » ;

- Pour la moitié (50 %), le sourire relève avant tout d’un réflexe spontané ;

- Pour près d’un tiers (30 %), il s’agit surtout d’un outil de communication.

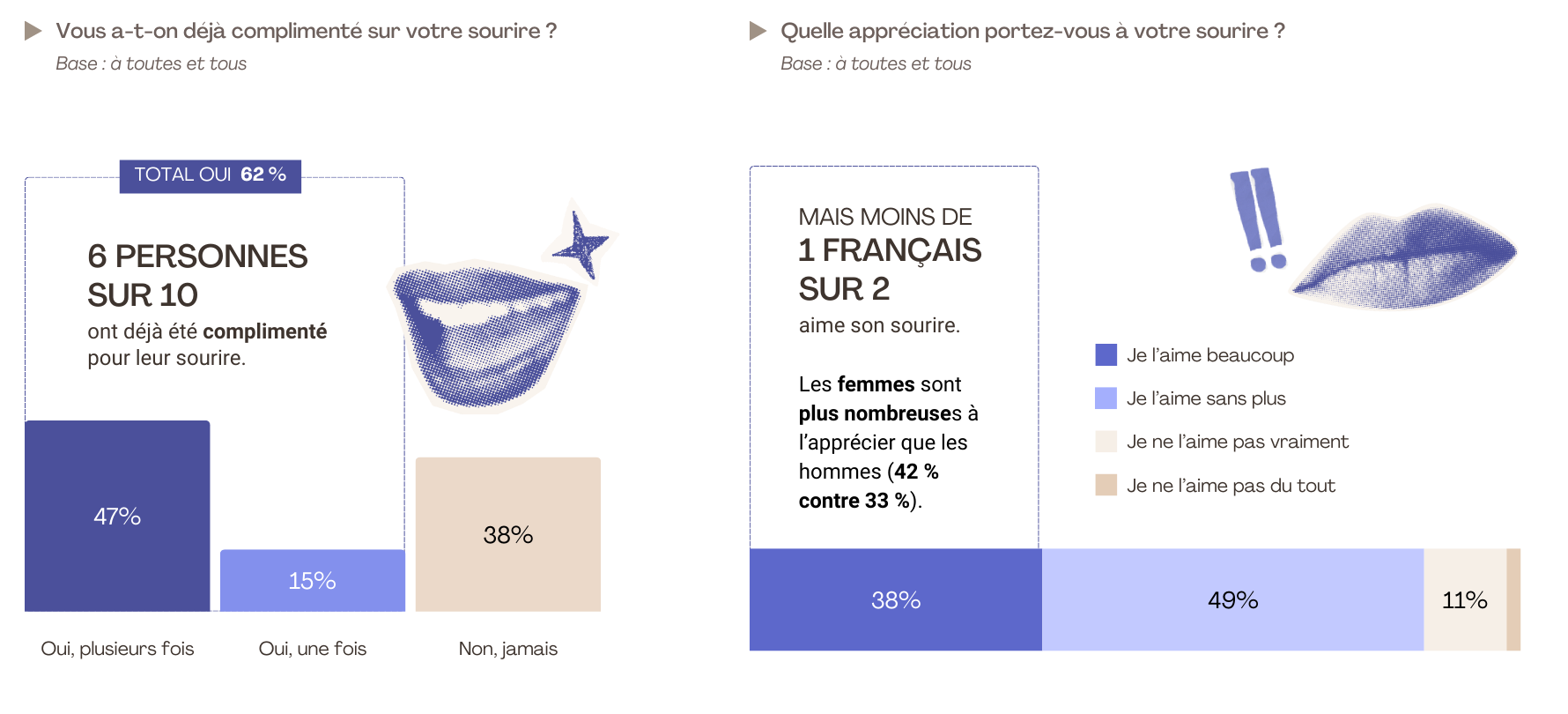

Un signe visible, mais pas toujours reconnu

Même lorsqu’il est remarqué, le sourire ne fait pas toujours l’objet d’une valorisation explicite.

Près de la moitié des Français (47 %) affirment avoir déjà reçu des compliments sur leur sourire, quand plus d’un tiers (38 %) n’en ont jamais entendu.

Dans leur rapport personnel au sourire, 38 % disent l’aimer beaucoup, 49 % sans enthousiasme particulier, et seuls 13 % déclarent ne pas l’aimer vraiment.

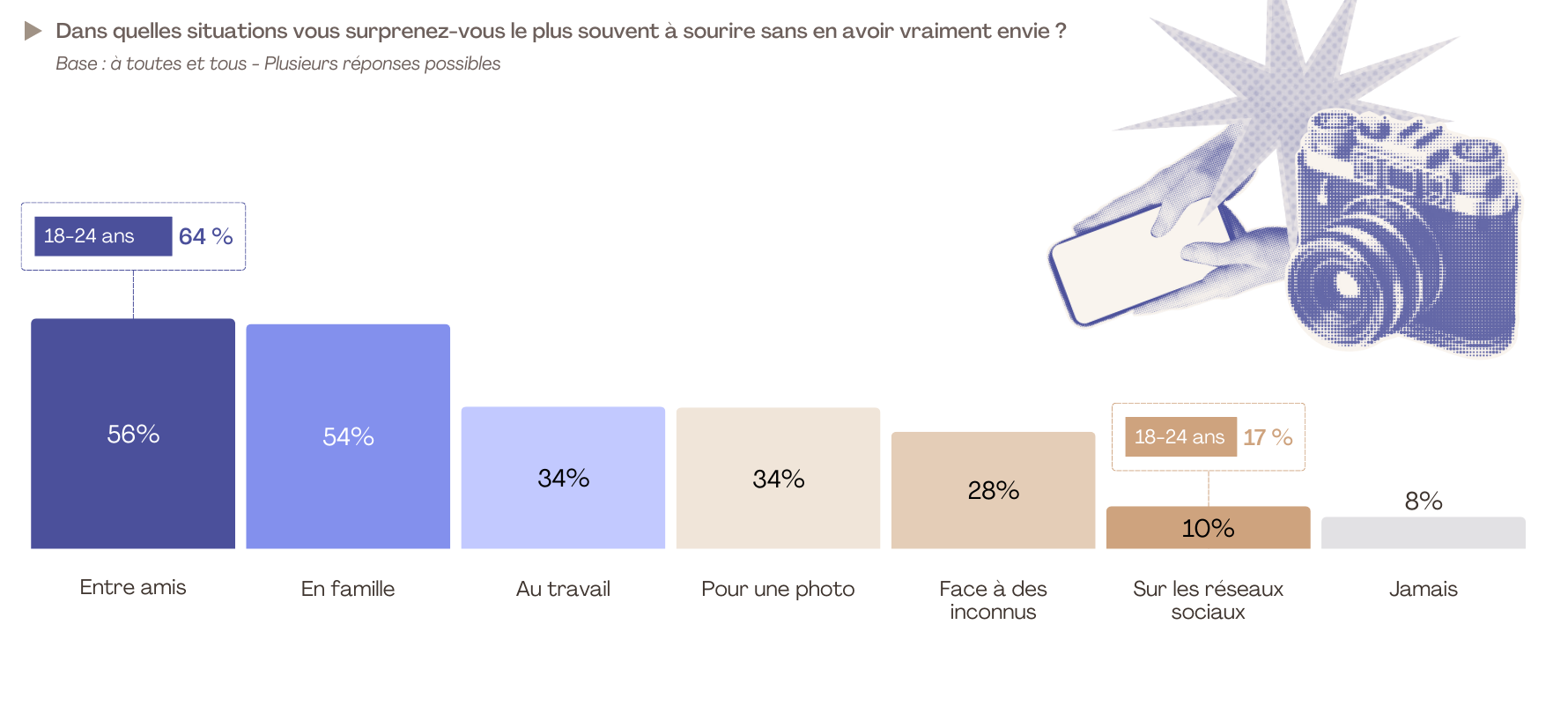

Des sourires parfois contraints

Derrière la spontanéité apparente se cache aussi une dimension de façade, ajustée aux circonstances plus qu’aux émotions réelles.

- 56 % disent sourire sans envie réelle entre amis,

- 54 % en famille,

- 34 % au travail,

- 34 % face à l’objectif d’une photo.

Un quart des Français (28 %) reconnaissent également des sourires forcés face à des inconnus. Le sourire, symbole de convivialité, peut donc devenir une façade sociale.

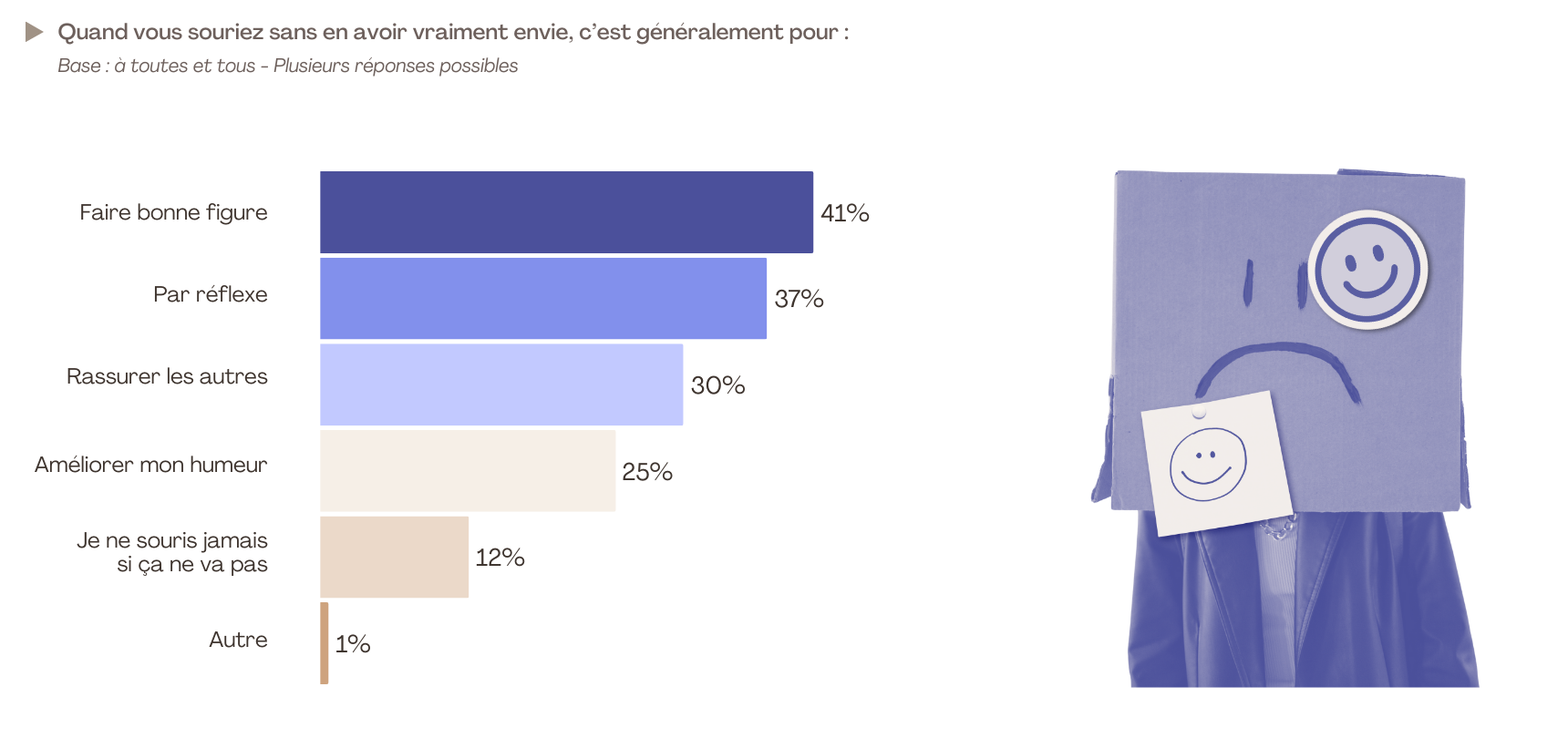

Un geste aux raisons multiples

Les raisons invoquées pour sourire varient, mais traduisent souvent une stratégie sociale ou émotionnelle.

41 % affirment sourire pour « faire bonne figure »,

37 % par réflexe automatique,

30 % pour rassurer les autres,

25 % pour améliorer leur humeur.

ℹ️ Et ce dernier chiffre n’est pas qu’une impression : simuler un sourire améliore bel et bien l’état émotionnel, confirment des travaux publiés en 2022 dans la revue Nature Human Behavior. Selon l’hypothèse dite de « rétroaction faciale », le fait de mimer une émotion contribue à la ressentir davantage. Ainsi, même un sourire forcé active des mécanismes cérébraux liés à la joie, avec un effet certes subtil mais bien réel sur l’humeur.

À l’inverse, 12 % disent ne jamais sourire lorsqu’ils ne vont pas bien.

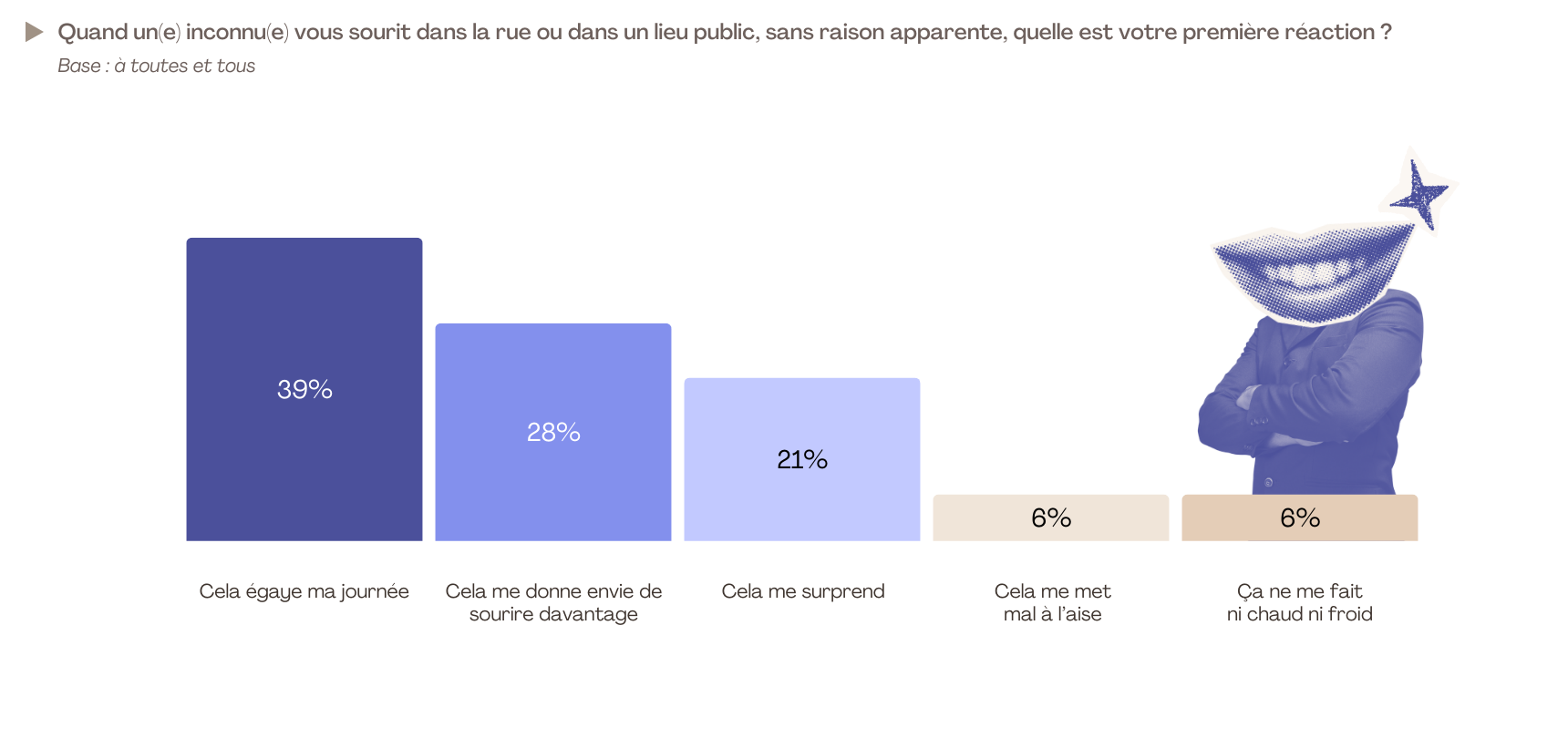

Le sourire d’un inconnu : un effet contagieux

Face à un sourire croisé dans la rue, les réactions oscillent entre surprise et contagion positive.

Près de 4 Français sur 10 (39 %) déclarent qu’un sourire croisé dans l’espace public égaye leur journée, et 28 % affirment qu’il leur donne envie de sourire à leur tour. Seuls 6 % disent que cela les met mal à l’aise.

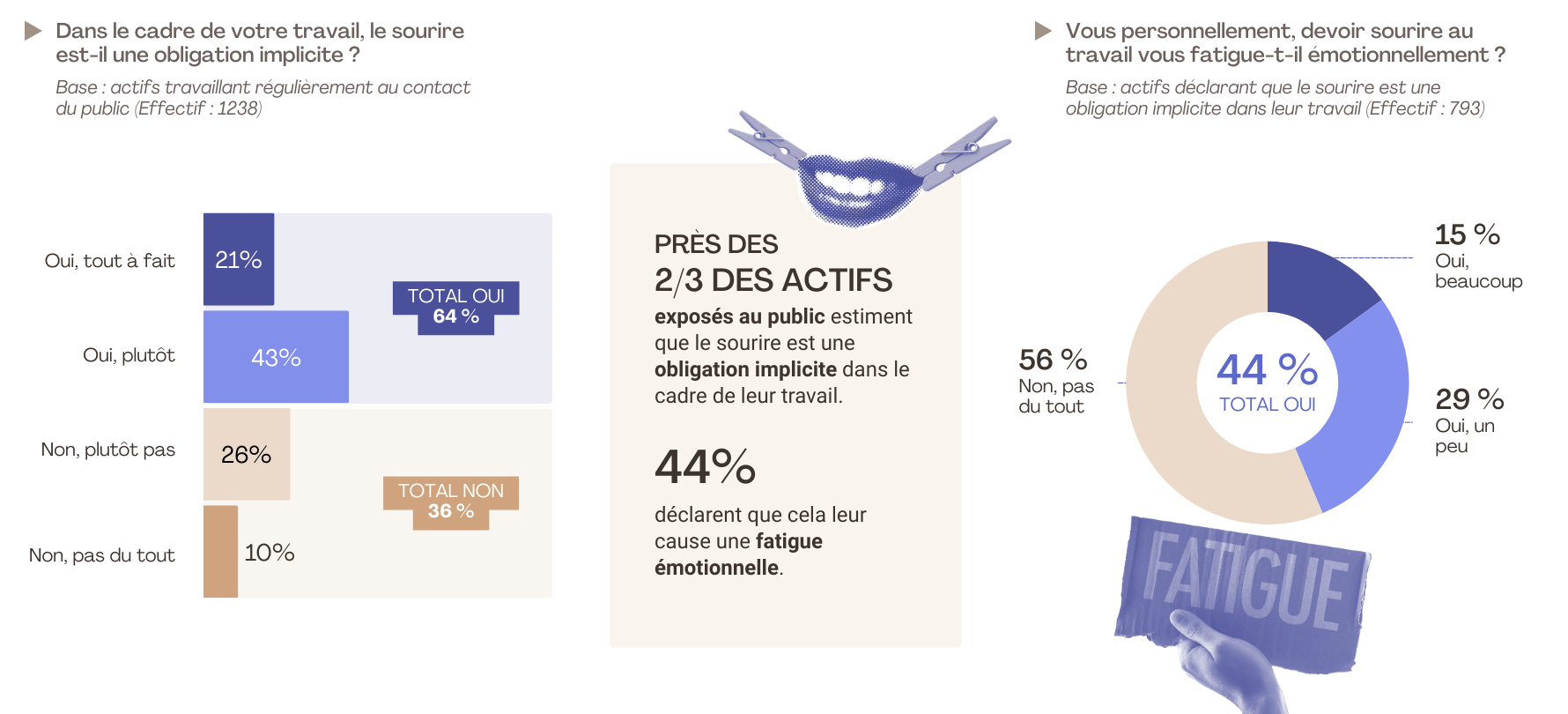

Au travail : une obligation implicite

Dans le cadre professionnel, le sourire se transforme souvent en code implicite, attendu des salariés en contact avec le public.

- 64 % des actifs exposés au public estiment qu’il s’agit d’une obligation implicite,

- 29 % disent que cela les fatigue « un peu »,

- 15 % « beaucoup ».

Les résultats mettent également en évidence des différences de perception selon le genre :

- Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à considérer que le sourire est attendu d’elles au travail (71 % vs 56 %, soit 15 points d’écart).

- Mais ce sont les hommes qui déclarent le plus souvent en subir les effets émotionnels négatifs (47 % vs 41 %).

ℹ️ Ces résultats font écho à des travaux scientifiques (Universités de Buffalo et Pennsylvanie, 2019) qui ont mis en évidence les effets délétères des « sourires de façade » : épuisement émotionnel et comportements compensatoires, tels qu’une consommation accrue d’alcool.

En photo, un atout indiscutable

Même face à l’objectif, le sourire reste un marqueur positif, bien qu’il ne fasse pas l’unanimité chez les plus jeunes.

Plus d’un Français sur deux (53 %) estime que sourire rend une personne plus photogénique. Mais chez les 18-24 ans, 15 % jugent préférable de ne pas sourire sur les clichés – reflet des codes visuels portés par les réseaux sociaux.

Enquête réalisée par FLASHS pour Cheerz du 1 au 3 septembre 2025 par questionnaire autoadministré en ligne auprès d’un panel de 2,006 Français et Françaises âgé(e)s de 18 ans et plus, représentatif de la population française.